Réconcilier la jeunesse avec la terre et le réel. « La crise que nous traversons est avant tout une crise de notre rapport à la réalité, comme si les liens avaient été rompus entre la nature et la société, entre les agriculteurs et les consommateurs », observe la philosophe Gabrielle Halpern, ambassadrice du Salon International de l’Agriculture 2025.

Les innovations ne manquent pas sur les terres d’Occitanie, et Les Indiscrétions les suivent de près pour vous, selon différents prismes. Comme ce couple d’agriculteurs retenu pour créer une chèvrerie pastorale dans les Cévennes gardoises en intégrant des méthodes d’élevage durables. Emily Leroy et Nicolas Lepesant, le couple d’agriculteurs, confient aux Indiscrétions : « avoir un élevage pastoral était un objectif pour nous, avec des valeurs de la biodiversité et d’écologie. » L’agriculture est une terre d’innovations, à même d’attirer les jeunes : robots agricoles, tracteurs autonomes, exosquelettes… Face au manque d’eau, la coopérative agricole Arterris, implantée à Castelnaudary (Aude), développe des cultures plus adaptées aux conditions climatiques extrêmes.

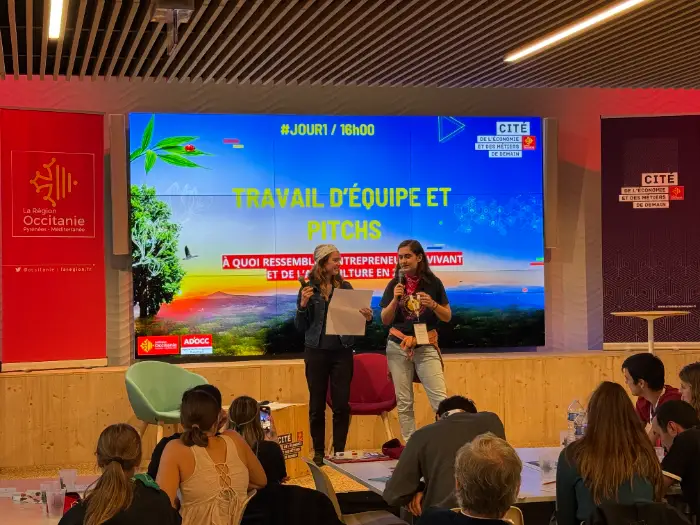

Dans cet esprit, La Région Occitanie avec sa Cité de l’Economie et des Métiers de Demain a souhaité créer un accompagnement innovant face à ces enjeux, en offrant à des étudiants de lycées agricoles de toute l’Occitanie, l’opportunité de participer à un programme jeunesse, de 3 jours, dans les murs de la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain, à Montpellier. 40 élèves de cinq lycées agricoles (Auzeville, Ondes, Rodilhan, La Canourgue, Saint-Chély-d’Apcher) se sont retrouvés à Montpellier pour se questionner sur les contours de la future génération. « Les méthodes proposées m’aident à mieux réfléchir à ce que je veux faire plus tard », partage Saori Peyrane, élève au lycée Toulouse-Auzeville. Encadrés par des experts, les jeunes ont innové et construit ensemble, en créant des carnets de bord, des cartes mentales et en dessinant les scénarios du futur. « On a rencontré des personnes qu’on ne pensait jamais croiser », confie Cédric Bachaud, élève au lycée d’Ondes, dans une vidéo. Ylan Blériot, son camarade de classe, précise : « À notre âge, on a des idées, mais on ne sait pas comment les structurer. Là, ça m’aide à dessiner mon futur. » Très réactifs et porteurs de projets, ils s’adaptent aux nouvelles technologies et sont prêts à relever les défis. Comme le souligne Laurent Paillât, maraîcher en agriculture biologique et président de l’ANEFA : « Notre région est fantastique, et on doit la créer humainement. »

« La méthodologie de la CEMD permet d’approfondir la réflexion ». La deuxième édition permettra de continuer à échanger sur les métiers du vivant et de l’agriculture. Et est déjà attendue de pied ferme, par les élèves et les enseignants. « La CEMD nous offre la possibilité, avec ce programme Jeunesse, d’accompagner des jeunes en questionnement sur leur avenir professionnel, confie Julien Carbonne, enseignant en aménagement paysager au lycée Marie Durand à Nîmes Rodilhan. La méthodologie de travail mise en place permet d’approfondir leur réflexion. Ils s’interrogent sur ce qu’ils aiment en dehors du cadre professionnel, en travaillant leurs centres d’intérêt. C’est fondamental : ils se questionnent sur ce qu’eux-mêmes, en tant qu’individus, peuvent apporter à leurs futurs métiers. » Par exemple, Océane, passionnée de rugby, a pour projet de créer une entreprise du paysage. « Pendant le Programme Jeunesse, elle a établi la connexion entre sa passion et son ambition personnelle, en projetant de se lancer dans l’aménagement de terrains sportifs », explique Julien Carbonne, ravi de cette « ouverture au champ des possibles, en dehors de ce qui existe déjà. Cette aventure les a bousculés, ils sont sortis de leur zone de confort, y compris pour ceux qui avaient un projet déjà écrit ».

Pierre, autre élève en aménagement paysager et souhaitant créer une entreprise dans ce secteur, a ainsi imaginer, au fil des ateliers, intégrer une pépinière sur le terrain familial, pour constituer un complément d’activité. Il envisage aussi de lancer, sur ce foncier, un salon de producteurs locaux, pour faire vivre le territoire.

Les professionnels apportent une crédibilité. La rencontre avec des professionnels du secteur – pisciculture, viticulture, maraîchage, aménagement paysager… -, incarnant une légitimité naturelle, a accentué l’engagement des jeunes. Autres retours positifs : la création d’un lien entre des établissements scolaires différents, et divers domaines de l’agriculture ; Les moments de convivialité vécus dans un séjour hors les murs ; Ou encore, une grande place accordée à la parole des élèves, à travers des ateliers et pitchs. Julien Carbonne retient aussi « l’espace de la CEMD, avec une grande salle où l’on peut se déplacer facilement, et une scène pour les prises de parole ».

« On les a autorisés à rêver ». Marie-Annick Guénan, professeur d’éducation socioculturelle au lycée agricole de Toulouse Auzeville, évoque pour sa part une aventure « exceptionnelle : trois jours sans pression scolaire et familiale, pour que les lycéens puissent réfléchir à ce qu’ils voulaient faire de leur vie, tout en étant accompagnés par des professionnels et la structure de la CEMD. On a souvent du mal à les laisser faire ».

« Les jeunes ont été plus créatifs que nous ! » La filière agricole, passionnante et trop méconnue, nécessite de maintenir une veille active. « Tous les ans, de nouveaux métiers émergent, notamment en lien avec l’écologie et le développement durable. Des jeunes projettent aussi d’intégrer des nouveaux services et de la culture à apporter en milieu rural, à travers une activité agricole ». Marie-Annick Guénan ajoute avec un sourire : « Dans les ateliers prospectifs, les jeunes ont été plus créatifs que nous ! ».

Innover dans les outils pédagogiques pour que la filière attire. Elle a aussi apprécié les outils pédagogiques utilisés à la CEMD, au point de les utiliser elle-même aujourd’hui dans ses cours. Comme cette série de photos proposée aux classes à orientation, afin de se projeter de façon ludique dans un métier. « Selon que le lycéen choisit une montagne, des enfants, de la circulation, un téléphone…, on peut sélectionner, par extrapolation, des familles de métiers. » Les photos peuvent aussi être sélectionnés par élimination. « Celui qui rejette les photos de nature, pourra plutôt s’orienter vers la recherche ou les laboratoires », illustre-t-elle. Savoir innover en matière pédagogique est fondamental. « Sinon, on va dans le mur, et la filière risque de ne plus être en capacité d’attirer ! » Reconnecter les jeunes au vivant et redécouvrir les enjeux du secteur agricole devient donc une sorte d’urgence de long terme. Et pour envisager un avenir dans l’agriculture, il faut savoir d’où vient ce que nous consommons. Un enjeu que Gabrielle Halpern questionne, un brin caustique, dans un post à croquer ici : « Combien d’enfants pensent-ils que les carottes râpées poussent dans les placards ? Combien sont-ils à confondre les concombres et les courgettes ? »

> En savoir plus sur le programme, contact : Bettina Mallet : bettina.mallet@agence-adocc.com

J’en apprends plus ici

De retour du SIA. Au dernier Salon International de l’Agriculture (SIA), Les Indiscrétions ont croisé une nouvelle génération déterminée à s’impliquer (« Agriculteurs de demain : les MFR forment la relève face aux défis de l’agriculture », 10 mars, à croquer ici). Yanis, en stage au sein d’un élevage de chevaux à Fuveau (13), explique son rêve : « Le top, ce serait de pouvoir m’installer avec mon propre élevage de chevaux. » Lila, déjà titulaire d’un CAP élevage équin, s’est inscrite en école vétérinaire. « J’aime les chevaux depuis toute petite, et si j’obtiens un diplôme d’assistante vétérinaire, je pourrai soigner les chevaux de mon propre élevage de Camargue moi-même », glisse-t-elle. Faustin, lui, travaille au sein de son exploitation familiale, aux côtés de son père. « L’objectif, c’est d’agrandir l’exploitation, et diversifier en introduisant des ovins ou des cochons », partage-t-il. On le voit : les jeunes ont des envies pour l’avenir agricole.

Terroir et technologies. On le perçoit à travers cette moisson de témoignages : loin des lieux communs dans lesquels on l’enferme par ignorance ou facilité, l’agriculture se transforme, devenant hybride, connectée et à la pointe de la technologie, pour mieux scruter la météo, les réserves en eau, l’état des cultures et des sols,… C’est elle qui façonne nos paysages. C’est elle encore qui vit au rythme des saisons, premier témoin du changement climatique.

L’agriculture porte une responsabilité collective. Gabrielle Halpern aime à la répéter : « Il est temps de recréer des ponts entre les mondes ». Ouvrir les fermes aux consommateurs. Montrer comment les agriculteurs produisent. Déconstruire les fausses idées sur les conditions de travail. Les agriculteurs l’ont bien compris et s’emparent des réseaux sociaux : sur X, Facebook, YouTube, Instagram…, ils partagent leur quotidien, expliquent leurs pratiques, et réaffirment leur attachement à leurs terres et à leurs animaux. Car l’enjeu est bien là. Plus qu’un métier, l’agriculture porte une responsabilité collective.